Nunca me inteirei dos pormenores, mas quando era criança havia um navio cheio de estudantes Ingleses que aportava em Lisboa todos os anos. A escola preparatória que frequentava estava invariavelmente envolvida no acolhimento aos estudantes; e para tal, eram sempre escolhidos como chaperones os miúdos que tinham aulas de Inglês, e que moravam nas zonas financeiramente mais desafogadas da nossa área– isto independentemente da sua proficiência em Inglês. No primeiro ano o meu endereço desqualificou-me como chaperone, e no segundo o grupo de candidatos que se qualificava era tão inepto que acabei por ser chamado como chaperone para substituir um colega que pouco conseguia dizer em Inglês, e menos conseguia ainda compreender.

E foi assim que uma tarde passada com os miúdos Ingleses criou, e imediatamente solidificou, a minha observação de sermos mais feios que eles, ou, em termos menos relativos, de sermos simplesmente feios. Perante as nossas feições tisnadas e irregulares, as nossas roupas desencontradas, e as nossas titubeantes certezas, aquela amostra de alourada confiança, de sóbrios uniformes escolares, e de cheiro a sabonete de lavanda, fiquei convencido que os Ingleses tinham ganho uma imaginária lotaria de pulcritude.

Esta experiência faz-me lembrar uma tortura aparentemente muito eficaz em que um prisioneiro põe a mão num balde de água gelada durante uns minutos, e depois remove-a, e põe-na num balde água morna. O gradiente de temperatura entre a água gelada e a morna é tal que o pobre prisioneiro sofre como se tivesse enfiado a mão num balde de água a ferver. E assim foi o meu encontro com os estudantes Ingleses: nem eles eram de particular beleza, nem nós de profunda feiura, mas o gradiente de aspecto fazia-nos parecer marginalmente hediondos.

E para quem se sinta tentado a repudiar estas minhas impressões de infância, basta pensarem na importância que a estética tem para a forma como navegamos o quotidiano: lembrem-se da citação apócrifa de Nietzsche, que considera que se pisarmos uma barata somos tidos por heróis, enquanto que se pisarmos uma borboleta somos tidos por monstros; ou seja, a estética tem um peso determinante no delinear da nossa moralidade. Assim, extrapolando da moralidade para o resto das considerações de valor, a nossa fealdade não nos é exactamente uma mais valia, é ser menos que perfeito, é ter uma condição para a qual a mediocridade parece adequada, e para a qual qualquer superlativo parece um acto de transcendência. E transcendência é algo que temos em abundância, ou pelo menos era isso que nos ensinava a versão oficial da nossa História– cuja narrativa omitia desavergonhadamente a óbvia fealdade dos nosso heróis. É quase como se a nossa História existisse para nos dar o alento necessário para ultrapassarmos a nossa incapacitante feiura: é o relembrar que a grandeza é possível não obstante as nossas limitações estéticas.

Pensei que estas noções esmorecessem com o tempo, mas passado perto de duas décadas após passar a tarde com os estudantes Ingleses, fui ao Castelo de São Jorge, numa tarde lá para o fim da primavera, ia acompanhado de um interesse amoroso meu da altura (o que mais tarde verifiquei é que o interesse era practicamente só meu), e quando passámos o portão da entrada, demos com uma ranchada de crianças em idade de escola primária. O grupo devia o seu semblante de ordem a duas professoras para quem a azáfama era um estado de alma natural, e a um indivíduo que parecia ter a seu cargo a vigilância dessa mesma azáfama. Foi quando parou e olhou para nós que o reconheci: era o Rui, um dos meus colegas da escola primária e da preparatória. Continuava a usar casacos de malha dois tamanhos acima do devido, roupa com um desafeto crónico ao ferro de engomar, e, mais grave ainda, uma versão adulta dos óculos com que sempre o tinha conhecido: armação de arame dourado, lentes grossas e translúcidas de tanta sujidade, e, tragicamente, a lente do olho direito continuava a ser tingida de um cinzento esverdeado escuro por detrás da qual ziguezagueava um olho de vontade autónoma. O Rui era feio, naturalmente feio, mas de uma fealdade que lhe assentava bem, de tal forma que seria impossível imaginar o Rui com outro aspecto.

E, tal como o Rui, havia uma multidão que padecia de uma fealdade mais ou menos subtil mas que lhes era bem própria. Pois se passados tantos anos desde que jogávamos à bola no recreio, o Rui continuava a parecer um amigável pirata, a verdade é que, quando nos conhecemos, ele não destoava apreciavelmente da norma. De facto, a minha memória desses tempos remotos é assombrada por miúdos com as pernas e ancas enfiadas em pequenas gaiolas que lhes emprestavam a mobilidade que a poliomielite lhes roubava, ou então andavam de muletas, ou de braço ao peito, outros que roíam as unhas até ao sabugo, e para além desta fealdade adquirida, havia toda uma multidão cuja fealdade era nata, e cujas feições imensamente irregulares, problemas oculares, cabeleiras indomadas, manchas cutâneas, odores insidiosos, e deformidades sortidas, lhes eram propriedades intrínsecas e adornavam o grosso da coorte que me habitou a infância.

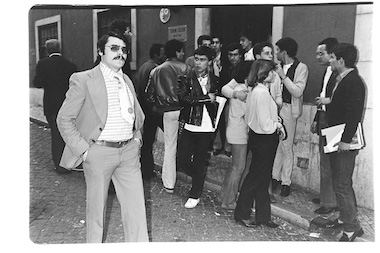

Éramos feios, e tão acomodados na nossa feiura que nem dávamos por ela. A nossa fealdade era tão difundida que até os de semblante mais ameno recorriam ao mau gosto para se desfearem, alterando assim a média aritmética da nossa feiura colectiva. Eram tempos em que os que podiam ter formado um núcleo de relativa beleza num oceano de deficiência estética, optaram por se parecer com o resto, e por estudada incúria deixavam a dentadura degenerar, ou hesitavam nos seus hábitos de higiene e de cuidados pessoais, enquanto que os que se situavam no lado mais benigno deste espectro faziam-se aficionados de uma alfaiataria de improvável apelo, adoptando assim uma espécie de estética medieval sob a qual se pareciam com figurantes num quadro de Brueghel, só que um bocadinho mais compostos.

Deviam ter resistido a esta regressão, deviam ter mantido a disciplina necessária para acertarem o padrão do casaco com o das calças, o cinto com os sapatos, deviam ter incluído o ferro de engomar na sua rotina semanal, deviam ter apurado a higiene oral, deviam ter tido a força de espírito necessária à preservação da sua amenidade natural. É que assim, se a fealdade é uma condição difícil de superar, o mau gosto parece uma forma de deficiência moral, um acto contra-natura em que a negligência ou a ânsia de melhor parecer figuram como eminentes promotores.

O Rui casou-se cedo, e reproduziu-se também cedo. Na foto que me mostrou o filho e a esposa pareciam perfeitamente banais, sem óculos de lente escura nem olhos de vontade própria. A família do Rui era um exemplo de regressão à média; uma média que se foi elevando ao longo dos tempos com uma milagrosa melhoria da nossa condição; e as novas gerações foram perdendo a propensão para a fealdade por uma espécie de higiene genética que foi depurando as partes mais esteticamente questionáveis do nosso genótipo. E também, os de maior formosura começaram a cuidar do aspecto, e a distanciarem-se do vulgo. Sem dúvida que ainda encontramos bastante gente de rude figura, mas é um grupo que vai diminuindo, lentamente condenado à extinção pela mera passagem do tempo.

E quanto a mim, descobri recentemente uma fotografia tirada antes de me reformar: é de uma reunião em Nova Iorque em que me encontrei com colegas dos EUA, da Escandinávia, da República Checa, Alemanha, Itália, etc. E lá estou eu: baixinho– mais baixo que todos os outros– horrivelmente astigmático e irremediavelmente careca, mas a submetê-los ao enorme jugo das minhas ideias, e da minha vontade, a encolhê-los com o peso das minhas certezas.

Nessa foto já não sou feio, estou só a destoar de um mundo que entretanto se contraiu à minha escala.

Adelino de Almeida

Outubro, 2024

Fotos de Manuel Rosário